酪酸菌と酪酸について詳しく知る

病気や老化に関係する新概念

「ガットフレイル」と酪酸菌

監修:内藤 裕二 先生

(一般社団法人 日本ガットフレイル会議 理事長/日本潰瘍学会 理事長/日本酸化ストレス学会 理事長/京都府立医科大学大学院 医学研究科生体免疫栄養学講座 教授)

協力:京丹後市健康長寿福祉部健康推進課

近年高齢化が進行する中、注目されるようになってきた「フレイル」。英語の「Frailty(虚弱)」を意味し、簡単にいうと「要介護状態の前段階」という意味です。それだけ聞くと「高齢者の話だから自分にはまだ関係ない」と思う方が多いかもしれませんが、フレイルの一歩手前の「プレフレイル」は、働き盛りの世代にも少なくありません。

一方、近年の研究で、腸(英語でGut「ガット」)の健康が、全身の健康と強く関係していることがわかってきています。京都府立医科大学大学院医学研究科 生体免疫栄養学講座の教授であり、日本ガットフレイル会議の理事長もされている内藤裕二先生は、腸の調子が悪いために全身の健康リスクが高くなっている状態を「ガットフレイル」と提唱しました。今回は、ガットフレイルの名付け親であり、腸の健康からフレイル予防を呼びかけている内藤先生に、その概念や対策などを解説いただきます。

ガットフレイルについて、動画で楽しく学びたい方はこちらをチェック。

フレイルとは?

「ガットフレイル」について知る前に「フレイル」について知っておく必要があるでしょう。

フレイルとは、前述の通り、英語で「虚弱」を意味する「Frailty(フレイルティー)」を基にした和製英語です。健康な状態と介護が必要な状態の間に位置する「要介護状態の前段階」を意味します。

要介護状態になってから治療を始めたのでは、介護が必要なかった状態にまで回復させることはなかなか難しいもの。それに対してフレイルの段階であれば、食事や運動などの習慣を改善することで、フレイルでなかった状態に回復できるという違いが重要なポイントです。

そこで、フレイルに該当する人を早期発見して、食事や運動習慣などの改善を働きかける「フレイル健診」というものが、75歳以上を対象とする後期高齢者医療制度で行われています。ただし実際には、フレイルのもう一歩手前の段階にあたる「プレフレイル」が、65歳以上の高齢者のみならず、実年世代※にも増加しつつあることを示すデータもあります。ですから、より若いうちにフレイル予防対策を始めても、損はありません。

※50~60代の年齢層

フレイルを考えるうえで欠かせないWell-being

「Well-being(ウェルビーイング)」という言葉を耳にしたことはありませんか?Well-beingとは、世界保健機関(WHO)によって、「肉体的にも精神的にも社会的にも、すべてが満たされた状態」と定義されていて、人が“幸せ”や“生きがい”を感じて人生を享受することをあらわしています。このWell-beingは、フレイルへの対策を考えていくうえで欠かせない概念です。

近年、国民一人当たりのGDPや健康寿命などの多数の指標を数値化して比較した、「世界幸福度ランキング」というデータが公表されています。その2023年のデータによると、日本は47位。世界的に長寿国とされている日本も、人々の“幸せ(Well-being)”という点では、まだまだ上を目指す余地が多く残されているようです。

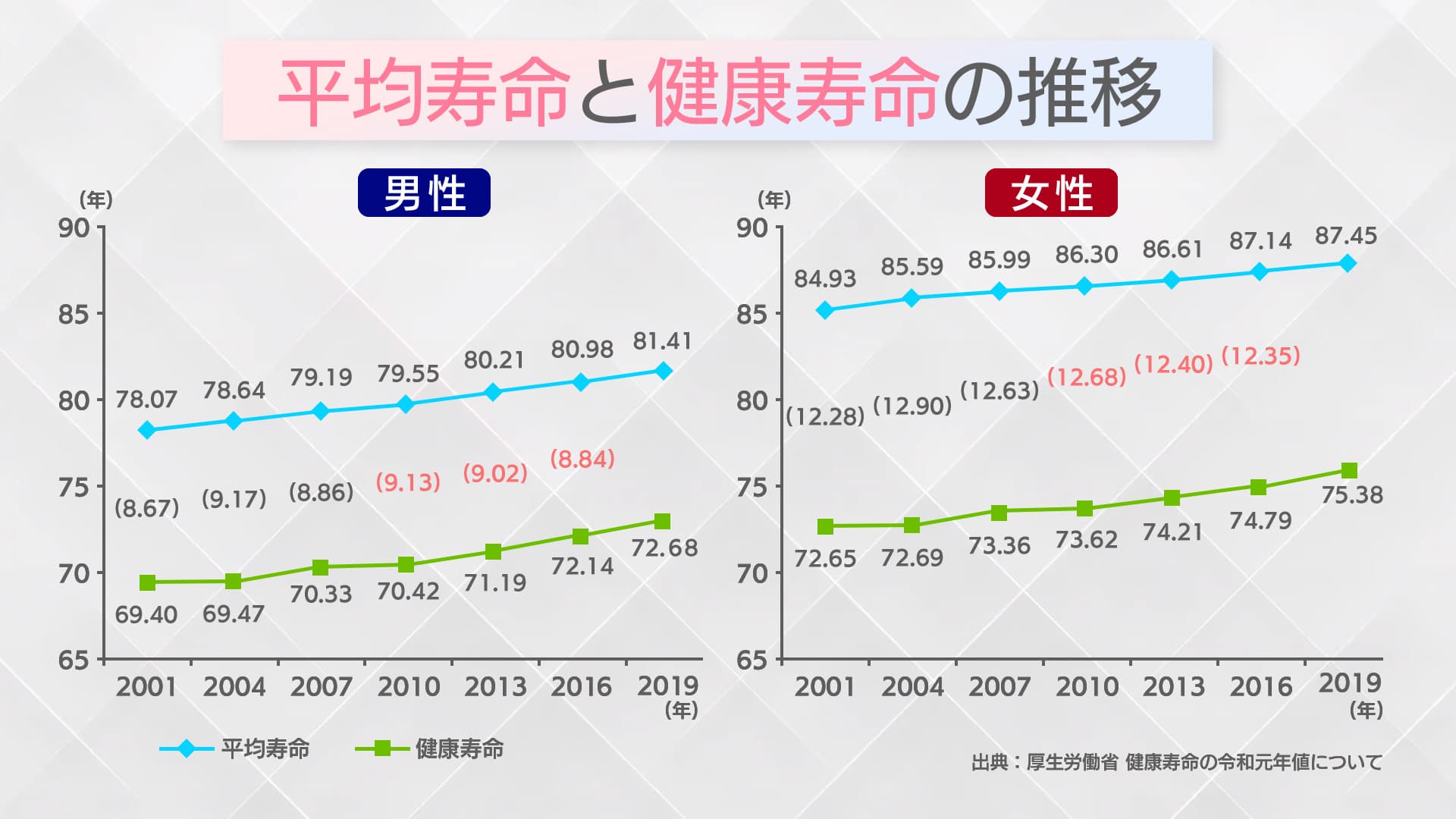

日本のWell-beingを示す数値が高いとはいえない理由の一つとして、平均寿命と健康寿命との差が大きく開いていることが挙げられます。平均寿命と健康寿命との差は、日常生活に制限のある「不健康な期間」を意味します。日本では、平均すると男性は人生の最後の9年間、女性は12年間が不健康な期間となっており、介護を必要とするなどQOL※が低下した状態で過ごさなければならない状況です。「人生100年」の時代に向けて、この差を埋めて高いWell-beingを目指すことは社会的な課題ともいえます。

※Quality Of Life(生活の質)

日本ガットフレイル会議が「ガットフレイル」という概念を提唱する大きな目的は、腸の健康を通して人々が、単に健康寿命を延伸するだけにとどまらず、生涯を“幸せ”に送る一助としていただくためです。

ガットフレイルとは

「胃腸の働きの虚弱化」をあらわす新概念

ここからは、メインテーマである「ガットフレイル」について解説します。

ガットフレイルの「ガット」は英語の「Gut」、腸または胃も含めた消化管という意味で、「フレイル」は既に解説した通り、要介護予備群のこと。つまり、胃腸の働きが、直ぐに治療が必要なほどではないけれども低下していて、病気のリスクが迫りつつあり、かつ全身への影響が懸念される状態です。

フレイルには、視力や視野などの視機能の低下に焦点を当てた「アイフレイル」、食べ物をかんだり飲み込んだりする力の低下に焦点を当てた「オーラルフレイル」など、身体の一部の働きの衰えに着目したカテゴリーが提唱されています。ガットフレイルもその一つです。

それらに共通する重要なこととして、目や口、胃の働きの低下が、全身のフレイルのリスクを高めてしまうことが挙げられます。例えば、アイフレイルでは外出の機会の減少や、転倒・骨折リスクの上昇を介して、身体機能や認知機能への影響が生じます。また、オーラルフレイルのために食事を十分食べられなくなれば、筋肉が衰えたり、身体活動量が減ったりしてしまいます。

ガットフレイルへの対策はWell-beingにつながる

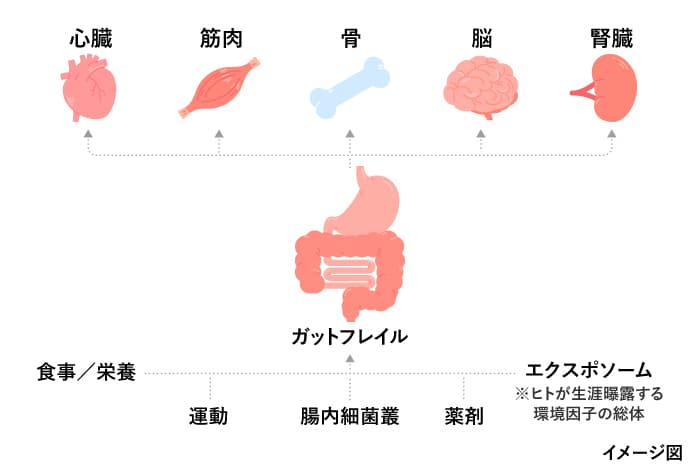

アイフレイルやオーラルフレイルが目や口の機能低下にとどまらず、全身性のフレイルリスクを高めてしまうのと同じことが、ガットフレイルにも当てはまります。

具体的には、腸の働きの低下によって便秘などの不快な症状が増えることや、心血管代謝疾患(肥満や2型糖尿病、心筋梗塞など)・慢性腎臓病・パーキンソン病などと、ガットフレイルとの関連が示されつつあります。それらの病気や症状は、いずれも身体機能を低下させてフレイルのリスクを高めたり、QOLを低下させたりしてしまいます。

ガットフレイルを早期に見つけて改善することによって、全身性のフレイルのリスクが抑えられ、結果としてWell-beingの実現につながります。

ガットフレイルの見つけ方

ガットフレイルは新しい概念のため、医学的に統一された判定(診断)基準はまだ検討段階です。ガットフレイルは胃腸の何らかの症状のためにQOLに支障が生じている状態ですから、考え方としては、自覚症状とその影響の程度を基に該当するか否かを判定することが適切といえます。

以下のような五つの症状は、ガットフレイルのサインと考えられ、全身性フレイルの予防のためにも、早めの対処が望まれます。

ガットフレイルの可能性を示唆する五つの症状

- 1.胃痛や胃もたれ

- 2.便秘や下痢などの便通の異常

- 3.腹痛や腹部膨満感

- 4.ストレス関連の症状

- 5.食欲の低下や体重減少

また、ガットフレイルの症状の強さを医学的により詳しく調べる際、「出雲スケール」という指標が参考となります。これは、検査では異常が見つからないのに不快な症状が続く「機能性消化管障害」と呼ばれる病気の重症度を判定するために、島根大学の研究者によって作成された指標です。ガットフレイルによるQOLの低下の程度も推し量ることができます。

出雲スケールでは、過去1週間での胸やけ、胃の痛み、食後の膨満感、便秘、下痢という五つの症状に関する15項目の質問に対して、0~5点で答えてもらいます。

例えば、「完全に便を出しきれていない感じ(残便感)で困ったことがありましたか?」や「急な便意でトイレに駆け込みたくなるような感じ(便意切迫感)で困ったことがありましたか?」といった質問があり、「全く困らなかった」は0点、「あまり困らなかった」は1点、「少し困った」は2点、「困った」は3点、「かなり困った」は4点、「がまんできないくらい困った」は5点とします。それらの合計点が高いほど、症状がより重いと判定されます。

ガットフレイルになりやすい人はどういう人?

フレイルは、ベースに加齢による変化があります。そのため、高齢の人ほどフレイルに該当する確率が高いです。しかし、上記の「腸年齢」の項目でもお話ししたように、身体の機能の低下が実際の年齢よりも早く進行していることがあるため、高齢者でなければガットフレイルに該当しないというわけでもありません。

ガットフレイルのリスクを高める要因として、生活習慣の影響が大きいと考えられます。腸の老化であるガットフレイルを加速させる生活習慣としては、健康的でない食生活、運動不足、睡眠不足などが挙げられます。これらのうち食生活に関しては、とくに食物繊維の不足と、それによって「腸内フローラ(腸内細菌叢)」の多様性が低下することの影響が少なくないことがわかってきています。

ガッドフレイルと全身の病気との関係

ガットフレイルにともなう自覚症状の中で、「便秘」は頻度が高くて不快なだけでなく、全身の健康状態の悪化と関連していることがわかっています。いくつか具体例を挙げてみましょう。

まず、便秘のある人はない人に比べて10~15年後の生存率が有意に(統計学的な誤差の範囲以上に)低いというデータがあります。また、さまざまな全身性の病気、例えば慢性腎臓病や心血管疾患、パーキンソン病などの発症に先行して、慢性的な便秘が生じることが少なくないといわれています。そして日本人を対象とする調査から、実際にフレイルやサルコペニア※の人には、便秘が有意に多いことがわかりました。さらに、便秘がちの人はそうでない人よりも、認知機能の低下速度が速いというデータもあります。

※骨格筋の量や筋力が低下した状態。身体的フレイル

腸内フローラが腸と全身の健康を左右する

ガットフレイルと腸内フローラとの間には密接な関係があり、腸内フローラのバランスが乱れると、ガットフレイルにともなうさまざまな健康への悪影響に関係していることもわかってきています。

腸内フローラとは、腸管の中に生息している1,000種、100兆個に及ぶとされる細菌群のことです。その多様性の高さが健康状態の良好さと関連することが既に知られていますが、加齢によって腸内フローラの多様性の低下が進み、多様性が低いほど生命予後※が良くないことも明らかにされてきました。

そのような研究の一例として、日本有数の長寿地域として知られる京都府京丹後市で、2017年から行われているコホート研究があります。その地域の住民と京都市内の住民の腸内フローラを、年齢と性別の影響を取り除いたうえで比較すると、京丹後市の住民の方が腸内フローラの多様性が高いという結果が得られました。そして京丹後市では住民のフレイルの該当者率が低いこと、フレイルと非フレイルの人の腸内フローラを比べた場合、いくつかの細菌の占有率(腸内細菌全体に占める割合)に有意差があることなどが示されています。

※病気の経過が命に与える影響

ガットフレイルは悪循環する?

ここまで、「ガットフレイルは腸の老化現象が進行した状態」といった説明をしてきましたが、ガットフレイルの腸ではどのような変化が起きているのかを、もう少し詳しく解説します。

腸管の内側の粘膜は、粘液(主成分ムチン)で覆われています。粘液は胃や腸を感染や刺激から守る役割を果たしているのですが、ガットフレイルの初期段階ではこの粘液の分泌が低下して、腸管がさまざまな刺激を受けやすくなると考えられています。そのような状態に大腸のバリア機能の低下も加わってきます。大腸のバリア機能は、有害な細菌などから腸を保護するだけでなく、大腸を通過する便をコーティングすることで潤滑油のような役割も果たすため、その働きの低下によって便秘が起こりやすくなります。

ガットフレイルで生じていると考えられるこのような変化は、食事の影響を強く受ける可能性が示唆されています。例えば動物実験では、脂肪分の多いエサを与えていると大腸粘膜が薄くなり、大腸のぜん動運動※が低下して便秘が引き起こされることがわかっています。また人間においても、食物繊維の不足、アスピリン(心筋梗塞などの動脈硬化性疾患の予防や痛み止めとして使われる薬)の服用などによって腸管粘液の分泌に影響が生じ、大腸のバリア機能の低下や炎症反応が生じるという報告があります。

※筋肉が伸び縮みをくり返して、内容物を体外へ移動させる動き

ガットフレイルが腸の老化を

さらに加速させる可能性

ガットフレイルでみられる腸管粘膜の変化は、基本的には老化現象といえます。しかし重要なこととして、腸管の粘液を分泌する細胞などの老化のために、それらの細胞の複製に必要なおおもとの細胞「幹細胞」が老化する可能性も指摘されています。つまり、ガットフレイルの対策を打たずに放置していると、状態がより悪化してしまうという悪循環が生じてしまうことも考えられます。

ガットフレイルへの対策

-“若返り法”につながる可能性-

ここからは、ガットフレイルへの対策についてお話します。

既にお話ししたように、ガットフレイルという状態には腸内フローラのバランスの乱れが強く関係しています。そのため、腸内フローラのバランスを整えることが、ガットフレイルの改善・予防につながる可能性が期待されます。

実際に、高齢のマウスに若いマウスの腸内フローラを含む糞便を移植するという方法で、筋力や皮膚の水分量が高まるなどの、腸管からの若返り効果が示されています。人間での糞便移植は、今のところ治療法が少ない重度の病気で試みられている段階ですので、ガットフレイルに対して将来的に応用される可能性はあるとしても、まだ先のことでしょう。ただし、腸内フローラのバランスを整える方法は他にもあります。

食事によるガットフレイル対策

ガットフレイル対策の一つめは、食事です。

腸内細菌は、細菌という生物ですから、生きて繁殖するための栄養素を必要としており、その栄養素は、宿主(その腸内細菌が生息している人)が食べる食事から得ています。宿主がふだん食べているものによって、腸内フローラの組成が異なることが知られています。最近の研究で、健康にプラスに働く「善玉菌(有用菌)」(※以下、善玉菌)を増やし、健康にマイナスに働く「悪玉菌(有害菌)」(※以下、悪玉菌)を減らすには、食物繊維の豊富な食事が良いことがわかってきました。

食物繊維は人間のエネルギー源として利用されることはないものの、腸内細菌によって利用されます。腸内細菌が食物繊維を利用する際には発酵という現象が起こり、その過程で短鎖脂肪酸という酸が産生されます。この短鎖脂肪酸が、腸管粘膜細胞のエネルギー源となったり、その細胞の新陳代謝を高めたりして、腸の働きを整えます。そればかりか、この短鎖脂肪酸が全身の炎症や免疫反応、糖代謝(血糖変動)のコントロールなどにもかかわっていることが明らかになってきており、近年、医学の多くの領域で注目されています。

そんな短鎖脂肪酸の一つとして、酪酸菌が産生する酪酸があります。酪酸菌についてはこの後、改めて解説します。

運動と睡眠も大切

ガットフレイル対策の二つめは、運動です。動物実験では、運動によって腸内フローラのバランスが整えられることが示されています。また、運動によって筋力が高まるという反応の一部は、腸内フローラのバランスが改善することを介して発揮されることも示唆されています。

三つめの対策は、睡眠です。同じく動物実験のデータですが、マウスの睡眠を邪魔すると、腸内フローラに異常があらわれることが示されています。また睡眠は食習慣とも密接に関連していて、高脂肪のエサでマウスを飼育すると、体内時計が乱れがちになり、いつでもエサを食べようとする傾向がみられました。

さらに、人間が睡眠の質を高めるには、前日に適度な運動をすること、朝食を欠かさずに食べることが重要であることもわかっています。食物繊維を意識したバランスの良い食事・適度な運動・量と質を意識した睡眠を心がけるようにしましょう。

ガットフレイル対策は、消化管と全身の

“若返り”につながるかもしれない

何度か述べたように、ガットフレイルは加齢による腸の老化が、実年齢よりも速く進んでしまっている状態です。そして、ガットフレイルは消化管の老化だけでなく、全身の老化にも関係しています。つまり、食事や運動、睡眠などの習慣を見直すことでガットフレイルの進行を抑えたり改善できたとしたら、消化管だけでなく全身の状態も“若返る”可能性があるということです。

ガットフレイル対策は、「消化管と全身の若返り法」と言い換えることもできるのではないでしょうか。

酪酸菌はガットフレイル対策に有用!?

さきほど、「食事によるガットフレイル対策」の項で、酪酸菌について簡単に触れました。実はこの酪酸菌が、腸内フローラの多様性という観点から、今、非常に注目されていて、ガットフレイル対策においてもそのパワーが期待されています。

酪酸菌とは、主に大腸に生息している細菌であり、酪酸を産生する善玉菌です。酪酸菌が作り出す酪酸は短鎖脂肪酸の一種で、腸の中を弱酸性の状態に保ち悪玉菌の増殖を抑制したりして、腸内フローラを健康な状態にキープするのに役立っています。また、大腸のエネルギー源として使われます。

その他にも、糖尿病との関連性もあります。糖尿病は、「インスリン」という膵臓から分泌されるホルモンの働きが低下してしまう病気ですが、その一因として、インスリンの分泌を刺激する「インクレチン」という消化管ホルモンの分泌が低下していることが関係しています。酪酸には、そのインクレチンの分泌を促す作用があり、結果として血糖値の上がり過ぎを抑えるように働きます。

さらに、免疫機能の維持など、酪酸が人の健康にとって重要な部分で、さまざまな働きをしていることがわかっています。酪酸を産生する酪酸菌を摂り入れることで、このようなメカニズムを介してガットフレイルと全身の健康状態の改善につながる可能性があるといえるでしょう。

ガットフレイルを防ぐカギは

酪酸菌を意識した生活

酪酸菌を直接摂取

酪酸菌を意識した生活習慣を心がけることが、ガットフレイルの対策で重要なことは、上述の通りです。

ガットフレイルを予防・改善するカギとなると考えられる酪酸菌を直接食品から摂取し、腸に届けることができれば良いのですが、酪酸菌が含まれる食品は珍しく、ぬか漬けや臭豆腐くらいしかありません。そのため、整腸剤やサプリメントから摂取することも選択肢といえるでしょう。

酪酸菌のエサとなる食物繊維を意識的に摂る

摂取することが難しい酪酸菌ですが、直接摂る以外にも方法があります。

酪酸菌を増やすためにエサとなる栄養素を摂ることです。エサとなる栄養素として代表的なものが「食物繊維」。食物繊維の中でも、とくに水溶性の食物繊維は腸の中で酪酸菌のエサとなります。腸に生息している酪酸菌を育てる“育菌”のために、水溶性食物繊維を意識して多く摂るようにしましょう。水溶性食物繊維は主に、切干大根やゴボウなどの根菜類の食品、しいたけなどのきのこ類、大豆などの豆類に多く含まれています。それらには不溶性食物繊維も豊富に含まれているため、食物繊維を摂取するうえでおすすめの食品です。

その他、例えばご飯を炊く際、水溶性食物繊維が豊富な大麦を加えて炊くのも良いでしょう。

<酪酸菌に着目したレシピ>

酪酸菌の生存にとって、食物繊維や多彩な食材が必要な点をお話ししてきましたが、これに着目したレシピを開発し、掲載されているのが京丹後市の『~今に活きる~京丹後百寿人生のレシピ 第4版』(発行:京丹後市健康長寿福祉部健康推進課)です。

前述の京丹後長寿コホート研究で、高齢者の方の腸内フローラを調べたところ、京都市内に比較して京丹後の高齢者の方に多い菌の上位4種が酪酸産生菌であることがわかりました。

今回は、そんな京丹後市の方の食生活からヒントを得たレシピの中から「クラムチャウダー風豆乳味噌スープ」をご紹介します。酪酸菌の育菌に役立ててみてください。

クラムチャウダー風豆乳味噌スープ

材料(つくりやすい分量)

| [A] | ||

|---|---|---|

| しめじ | 1/2株 | |

| 玉ねぎ | 1/4個 | |

| じゃがいも | 小1個 | |

| 人参 | 1/4本 |

| 無調整豆乳 | 200ml | |

|---|---|---|

| 水 | 50ml | |

| 味噌 | 大さじ1 | |

| あさり | 20粒 | |

| 日本酒 | 大さじ2 | |

| オリーブオイル | 大さじ2 |

つくり方

- 1.しめじ以外の水洗いしたAの具材をみじん切りにする。

- 2.鍋にオリーブオイルとAを入れ、しんなりするまで中火で炒める。

- 3.具材がひたひたになるぐらいまで分量外の水を入れ、具材が柔らかくなるまで弱火で煮込む。

- 4.あさりと日本酒を加え、中火にかけてアルコールをとばす。(殻付きのあさりの場合は砂抜きをした後、別の鍋であさりと日本酒を煮立たせ、殻を外し、3の鍋に汁ごと加える。)

- 5.豆乳・水を加えて弱火にかけ、鍋の縁がふつふつとなったら火を止め、味噌を溶かす。

<POINT>

豆乳を煮立たせると分離してしまうため、5の工程は火を入れすぎないように注意しましょう。

<豆知識>

善玉菌が豊富な発酵食品の味噌、善玉菌のエサとなるオリゴ糖を多く含む豆乳、食物繊維豊富なきのこ、じゃがいもを使用したレシピです。オリーブオイルによって腸もあたたまります。

参考文献

●あさ出版,2022「酪酸菌を増やせば健康・長寿になれる」内藤裕二(著)

●Food style 21 27(4),2023「ガット(腸)フレイル : 腸内環境での代謝が健康を司る」内藤裕二(著)

●Digestion 2023 Nov 15:1-9「Gut Frailty: Its Concept and Pathogenesis」(author・Yuji Naito)

●日本臨床栄養学会雑誌45(2),2023「京丹後長寿研究から見えてきた腸内細菌―食-フレイル連関」内藤裕二・他(著)