酪酸菌と酪酸について詳しく知るうつ症状も便秘と関連!?

人生100年時代、高齢者のガットフレイル対策にも酪酸菌

監修:浅岡 大介 先生

(順天堂大学医学部附属 順天堂東京江東高齢者医療センター 消化器内科 教授)

「うつ症状が便秘と関連している…?」まさか…と思うかもしれません。もちろん、便秘だけがうつ症状の原因というわけではなく、さまざまな原因のうちの一つ。しかし、「人生100年時代」においては、うつ症状や便秘、加齢にともなって心身が衰えていく「フレイル」などさまざまな症状や疾患を抱えながら生活することもあるかもしれません。

そのときに、うつ症状や便秘、フレイルなどそれぞれの症状に個別にアプローチするだけでなく、胃腸(ガット)からの対策、つまり「ガットフレイル」への対策が重要となります。本記事では、なぜガットフレイルへの対策が重要なのか、うつ症状と便秘の関連を例に、腸内環境が心身に与える影響について解説します。本サイトのテーマである酪酸菌との関係もお伝えしますね。

フレイルとは~お腹のフレイル「ガットフレイル」を中心に

フレイルの語源、言葉に込められている意味

ガットフレイル対策の重要性をお伝えする前に、まずはその語源となっている「フレイル」についてご説明します。

フレイルとは、英語で「虚弱」を意味する「Frailty(フレイルティー)」を基にした和製英語です。その意味は、「加齢にともなう予備能力の低下のため、ストレスに対する回復力が低下した状態」と定義されていて、簡単にいうと、「要介護状態の前段階=健康な状態と要介護状態の中間の段階」ということです。

似たような意味の日本語として、「老衰」という言葉が古くから使われています。「老衰」は、寿命の限界が近づいている状態を暗示するような語感がありますが、フレイルは、そうではありません。フレイルを早期発見して食事や運動の習慣を改善すれば、健康に過ごせていた状態に戻れます。

日本では2021年時点で29.1%が高齢者で、2037年には3人に1人が高齢者となると予測されています。「人生100年時代」を間近に控え、フレイルの予防と早期発見、そしてフレイルからの回復を目指す行動が、日本全体の喫緊の課題といっても過言ではないでしょう。

フレイルのサブタイプ(分類)

フレイルは、いくつのサブタイプ(分類)に分けることができ、一般的には以下の3つに分けられます。

①身体的フレイル:身体的なストレス耐性が低下した状態

②精神・心理的フレイル:精神・心理的な課題が生じやすくなっている状態

③社会的フレイル:社会的なつながりが減って起こる孤立・孤独の状態

これらは互いに影響しあい、状態をより悪化させてしまいます。一例として、社会的フレイルのために他者とのつながりがなくなってしまうことで、身体的にも精神・心理的にも、ストレスに弱い状態へと進んでしまうなどが挙げられます。

その他、この3つのサブタイプとは別に、ある特定の臓器や器官の機能低下が全身の健康に負の影響を及ぼしている状態を、「〇〇フレイル」と定義づけることもあります。

例えば、歯や歯茎などの状態の悪化による全身への悪影響を意味する「オーラルフレイル」、視力や視野などの視機能の低下による悪影響を意味する「アイフレイル」などです。

なお、筋肉の量や筋力の低下を意味する「サルコペニア」や、立ったり歩いたりするための身体能力(移動機能)の低下を表す「ロコモティブシンドローム」などの医学用語があり、これらは身体的フレイルを筋肉や運動器(関節機能)から捉えた定義とみることもできます。

お腹のフレイル「ガットフレイル」とは

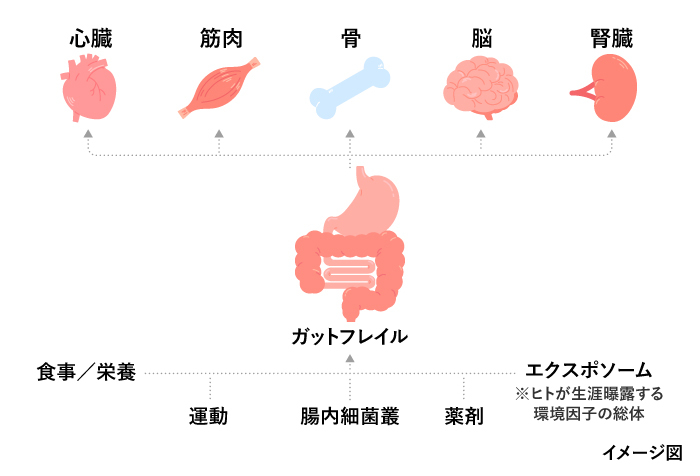

ガットフレイルとは、英語で腸または胃も含めた消化管を意味する「Gut(ガット)」の虚弱化を表す新しい概念です(日本ガットフレイル会議、理事長:内藤裕二先生)。身体的フレイルや社会的フレイルなどは、加齢にともなう心身の脆弱性とされ、健康と要介護の中間を意味し、通常“中高年の健康課題”と位置づけられることが多いのですが、「ガットフレイル」は、赤ちゃんから始まり人生のすべて、特に働き盛りの人も含んだすべての人のWell-being(=“からだ・こころ・社会生活”が健やかであること)を「ガット(胃腸)」への対策から目指す概念です。つまり、ガットフレイルは“一生の健康課題”ということです。

重要な点は、ガットフレイルがさまざまな疾患の増悪因子、予後因子(疾患が治療後にどうなっていくのかを判断するために用いられる因子)となっているだけでなく、慢性炎症の原因、老化や神経変性疾患の先行要因となる可能性が示されてきていることです。

高齢者でのガットフレイルでは、栄養素の吸収力の低下(それによるミネラルやビタミンなどの微量栄養素の不足)なども生じます。さらに、サルコペニアや骨粗しょう症などの身体的フレイル、うつ症状に代表される精神・心理的フレイルのリスクを押し上げたり、免疫機能や認知機能の低下などにも関係していることが、次々と報告されてきています。

こういった点から、ガットフレイルへの対策の重要性がおわかりいただけたのではないでしょうか。

便秘・うつ症状・ガットフレイルの関連

便秘などの便通異常は、ガットフレイルの可能性を示唆するサインの一つとされています。また、うつ症状は、先ほどご説明した精神・心理的フレイルに当てはまります。それぞれの症状がどのように関連しているか、さまざまな調査結果を踏まえて解説していきます。

フレイルと上腹部症状・便秘との関連

便秘は、誰にでも起こりうる症状です。さらに、加齢とともに増えることもわかっていて、高齢者ではよくみられる症状となっています。このように、あまりにも“ありふれた”症状であるため、最近になるまで便秘はあまり医学的な研究対象にされていませんでした。

ところが近年、便秘が生活の質(QOL)を低下させたり、メンタルヘルスを悪化させたり、さらには生命予後(病気の経過が命に与える影響)とも関連していることが明らかになってきました。このように、高齢者の健康長寿における便秘対策の重要性が明らかにされ、医学的な研究課題として注目されるようなってきました。

そして、フレイルに該当する人は該当しない人に比べて、便秘の有病率が高く、便秘の症状も強いことが、日本人を対象とする研究から示されています。また、身体的フレイルの一面を表すサルコペニアでも、便秘の有病率が高いことが報告されました。

高齢者のフレイル患者とお腹の症状の関連~日本人でのエビデンス1)

順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター消化器科の外来に通院中の65歳以上の高齢者313人(平均年齢76歳、男性43%、女性57%)を対象として、フレイルとお腹の症状の関連が調査されました。

この対象者のうち、23%にあたる71人がフレイルでした。

Fスケールという上腹部症状(胸やけ、のどの違和感など)のスコアが、フレイル該当者は48点中6.7点、非該当者は4.3点で有意差(偶然ではない差)が認められました。便秘スコア(Constipation Scoring System :CSS)という便秘症状を40点満点で表す指標も、同順に6.2点、3.4点で、やはりフレイル該当者のほうが有意に高い値でした。このことから、フレイルと上腹部症状、便秘が関連していることがわかります。

また、この研究では、フレイル該当者はサルコペニアの有病率が57.7%であり非該当者より有意に高いことや、骨粗しょう症の有病率も有意に高いことが示されました。さらに、フレイル該当者は血液中の亜鉛の濃度が有意に低いことがわかり、栄養素摂取量の不足または腸での栄養素の吸収が低下している可能性が示唆されました。亜鉛欠乏症状としては、「元気がない」「味がわからない」「貧血」「風邪をひきやすい」「食欲がない」などがあり、老年症候群と類似しています。このように、フレイルと便秘、上腹部症状が関連しており、まさにガットフレイルといえます。

1)Daisuke Asaoka et al. The Association between Frailty and Abdominal Symptoms: A Hospital-based Cross-sectional Study. Intern Med. 2020;59(14):1677-1685.

うつ症状(精神・心理的フレイル)と上腹部症状、便秘との関連

便秘がうつ症状を強めてしまうという関係もあることがわかってきています。

うつ症状と便秘などのお腹の症状の関連~日本人でのエビデンス2)

順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター内科の外来に通院中の75歳以上の後期高齢者719人(平均年齢81歳、男性44%、女性56%)を対象に、うつ症状をGDS15(Geriatric depression scale 15)という指標で評価し、その点数と便秘症状(前出のCSS)を含む、お腹の症状との関連を調査しました。

その結果、高齢者のうつ症状と上腹部症状、便秘が相関していることがわかりました。

2)浅岡 大介他「後期高齢者におけるうつ症状と腹部症状の関連の検討」日本神経消化器病学会プログラム・抄録集、2023年25巻 p.66

腸活(ガットフレイル対策)が精神・心理的フレイル(軽度認知機能障害)予防になるかも?

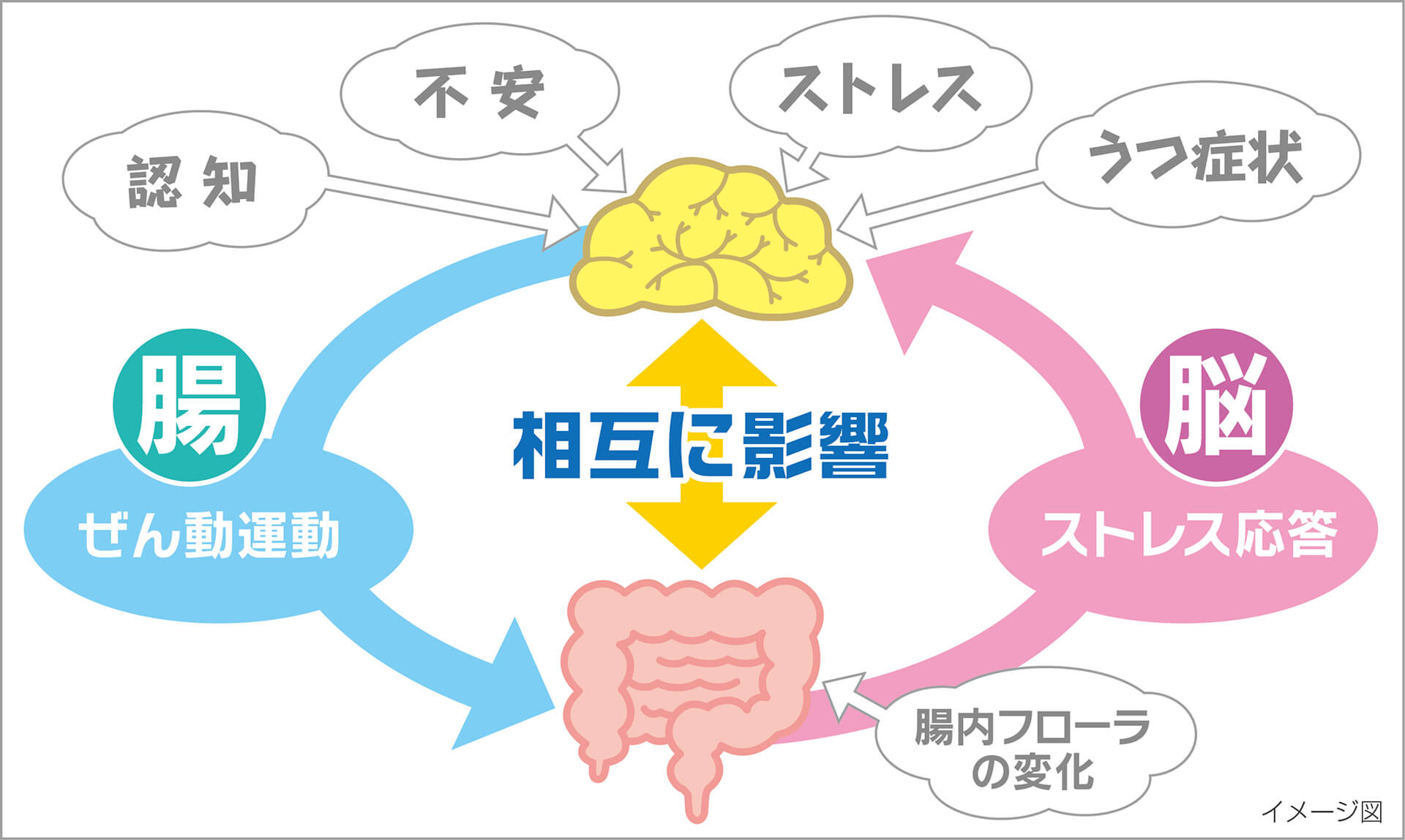

近年、メンタルヘルス関連の症状や疾患にも、食習慣や、食習慣の影響を受けて変化する腸内フローラのバランスが関係していることが明らかになりました。医学的には「脳腸相関」と呼ばれ、医学のさまざまな専門領域でトピックとなっています。

脳腸相関については未解明の点も多く、腸の機能が低下した状態が、なぜうつ症状のようなメンタルヘルスの問題を増やすのかというメカニズムも、不明点が残されています。その中で、説明可能な候補として想定されているメカニズムもあります。

例えば、腸内フローラのバランスが乱れると、“幸せホルモン”とも呼ばれる情報伝達物質「セロトニン」が減少することがわかっています。さらに、ストレスの影響を和らげたり睡眠を促すとされる「γアミノ酪酸」(GABA〈ギャバ〉)や、意欲やポジティブな感情に関与している「ドーパミン」という情報伝達物質も減少してしまいます。腸の粘膜に生じる炎症が、不安を引き起こすこともわかってきました。

ストレスでお腹が痛くなるといったことを、多くの方が経験されていると思います。また、怒ることを「腹を立てる」といったり、納得することを「腑に落ちる」ということからも、脳とお腹に何かしらの関係があるということは、昔から人々が認識していたといえるでしょう。

ガットフレイル対策と酪酸菌

ここまでお話ししてきたように、フレイルやガットフレイルは、さまざまな症状や病気のリスクが高まる悪循環が起き始めている状態といえます。しかし、冒頭でも述べましたが、フレイルは「可逆性」があることが特徴です。悪循環がさらに加速していく前に、早め早めの対策をとり悪循環を好循環に変えることで、元の状態に戻すことができます。便秘などの症状を軽く考えずにしっかり対処することによって、QOLを維持できる可能性が広がります。

フレイル対策の基本は、「適度な身体活動」+「適切な食事」が二本の柱。ガットフレイル対策も同様ですが、特にガット(腸)に重点を置いて、腸内フローラのバランスを整える、いわゆる「腸活」がポイントとなります。ここからは、ガットフレイル対策としての腸活を解説していきます。

善玉菌(有用菌)は腸活の大きな柱

腸内フローラによる心身への悪影響を抑えるには、そのバランスを整えることが大切です。もう少し具体的にいうと、善玉菌(有用菌)が減らないようにしながら、悪玉菌(有害菌)を増やさないようにするということです。

腸内の善玉菌には、ビフィズス菌、乳酸菌、酪酸菌などがあります。これらの善玉菌を用いて作られた薬やサプリメントによる臨床試験が数多く行われており、例えば、あるビフィズス菌(MCC1274)を配合した食品では、認知機能がやや低下してきた人の加齢にともなう認知機能の低下や脳の萎縮を抑制したという報告があります。

酪酸菌とフレイルの関連

本サイトのテーマである酪酸菌とフレイルとの関連についても触れておきましょう。

ある研究では、腸内フローラに占める酪酸菌の多さが、フレイルインデックス(疲労の程度などの自覚症状の強さを表す指標)の値と逆相関するという結果が示されています。わかりやすくいうと、腸内の酪酸菌が多いほど、フレイルの症状が軽いという関連が示されたということです。

また、日本の医師向けのガイドラインに、酪酸菌が腸の中で食物繊維などを発酵して産生する酪酸は、腸の運動を活発にするセロトニンの産生を増やすということが記載されています。その他にも、うつ病の人は酪酸菌が少ないことや、酪酸は腸のバリア機能を高めること、免疫機能にもかかわっていることなどが明らかになっています。

酪酸菌を含むプロバイオティクスが便秘改善~日本人でのエビデンス3)

順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター消化器科の外来に通院中の患者さんのうち、慢性便秘と診断された65歳以上の高齢者45人(年齢中央値76歳、男性42%、女性58%)に対して、プロバイオティクス製剤を4週間服用してもらい、症状の変化を検討するという研究が行われました。プロバイオティクスとは、ヒトの体に良い影響を与える生きた微生物(善玉菌)やそれを含む食品のことをいいます。研究結果は、排便回数、病悩期間(病気にかかって苦しんだり制限を受けている期間)、排便困難、残便感、腹痛、排便に要する時間、便の性状など、すべての評価項目が有意に改善していました。

この研究で使われたプロバイオティクス製剤は、酪酸菌、糖化菌、ラクトミンという3タイプの善玉菌が配合された薬でした。なお、酪酸菌は単独でいるときよりも、この製剤のように他の善玉菌とともにいるときのほうが増殖しやすく、その点も本研究の結果に表れている可能性が考えられます。

3)浅岡 大介他「高齢者の慢性便秘症に対するプロバイオティクス製剤の治療効果に関する検討」日本消化管学会雑誌、2024 年 8 巻 1 号 p. 21-30

人生100年時代、超高齢社会ニッポンと酪酸菌

今回は、便秘やうつ症状との関連などさまざまな観点から、ガットフレイルという近年注目されている新しい概念とその対策の重要性についてお話ししてきました。

フレイルは高齢者に多い状態ですが、ガットフレイルに関しては働き盛りの世代や子どもにも起こることがあり、身体とメンタルに負の影響を及ぼします。このガットフレイルに対して、酪酸菌などのプロバイオティクスによる「腸活」は、安全性が高いために高齢者でも使いやすく、有効性のあるエビデンスも増えつつあります。

冒頭でもお伝えした通り、「人生100年時代」では、さまざまな疾患や症状を抱えながら生活することもあるかもしれません。それらを一つずつ治すのも大切ですが、共通する原因があるなら、その原因に対してアプローチするのがベストな方法。腸内フローラは、そのターゲットになる可能性を秘めています。

この記事を監修してくれたのは…浅岡 大介 先生

順天堂大学医学部附属 順天堂東京江東高齢者医療センター 消化器内科 教授/同大学医学部消化器内科学 教授/大学院医学研究科ジェロントロジー研究センター 教授/大学院医学研究科共同研究講座 腸内フローラ研究講座 副代表・教授

専門領域は、肝胆膵、GERD(胃食道逆流症)、機能性ディスペプシア、ヘリコバクターピロリ感染症、慢性便秘、フレイル、サルコペニア、骨粗しょう症、腸内細菌など。日本内科学会や日本消化器病学会、日本消化管学会など多数の学会の専門医であり、評議員などの役職を兼務。著書に『消化器内科レジデントハンドブック 2版』(中学医学社/共著)など。

参考文献

●厚生労働省「健康長寿に向けて必要な取り組みとは?100歳まで元気、そのカギを握るのはフレイル予防だ」

●浅岡 大介他「後期高齢者におけるうつ症状と腹部症状の関連の検討」日本神経消化器病学会プログラム・抄録集、2023年25巻 p.66

●Daisuke Asaoka et al. The Association between Frailty and Abdominal Symptoms: A Hospital-based Cross-sectional Study. Intern Med. 2020;59(14):1677-1685.

●浅岡 大介他「高齢者の慢性便秘症に対するプロバイオティクス製剤の治療効果に関する検討」日本消化管学会雑誌、2024 年 8 巻 1 号 p. 21-30