酪酸菌と酪酸について詳しく知る便秘解消の方法とは? 原因や便通改善のポイント、

ガットフレイルや酪酸菌との関わりも解説

監修:永原 章仁 先生

(順天堂大学医学部消化器内科 教授/順天堂医院 副院長/日本消化管学会 理事長/日本ガットフレイル会議 理事)

不健康な生活習慣やストレス、高齢化などの影響により、近年便秘を訴える人の数が増加しています。しかし、「快便」は「快食」「快眠」と並び「健康的な生活を支えるための三原則」にかぞえられるほど重要です。この記事では、運動やマッサージなどに加え、腸内環境を改善する「プロバイオティクス」の摂取など、便秘解消のための簡単な方法を紹介します。

便秘の基礎知識

便秘とは、本来排泄すべき便が大腸内に留まり、硬い・快適に排泄できず不快感がある・便が出にくいと感じるなどの「状態」になること。便秘の仕組みは単純ではなく、大腸や直腸の働きの異常によるもの、便の通過が物理的に妨げられるもの、全身の病気の症状や別の病気の薬の副作用で起こるものなど、さまざまなタイプがあります。

症状

便秘には「便秘症の診断基準」にも挙げられる、以下のような症状があります。

- ・うさぎの糞のように硬くてコロコロした状態の便または硬い便

- ・自発的な排便の回数が、週に3回未満

- ・排便時に強くいきむような動きをする必要がある

- ・排便後にも残便感がある

- ・排便時の直腸肛門の閉塞感や排便困難感

- ・排便時に介助をしてもらう必要がある

慢性便秘症は「慢性的に続く便秘のために日常生活に支障をきたしたり、身体にも様々な支障をきたしたりする」もの。一方、慢性下痢症は、「4週間以上持続または反復する下痢のために日常生活に様々な支障をきたす」もののことです。

このような症状が続くと、以前の健康な時に比べてQOL(生活の質)を低下させてしまいます。

便秘になる原因

便秘になる原因としては、以下のようなものが考えられます。

- ・水分不足

- ・加齢

- ・生活習慣

- ・ストレス

- ・持病

- ・薬

- ・うつや不安などの心理的異常

- ・腸内細菌(悪玉菌)

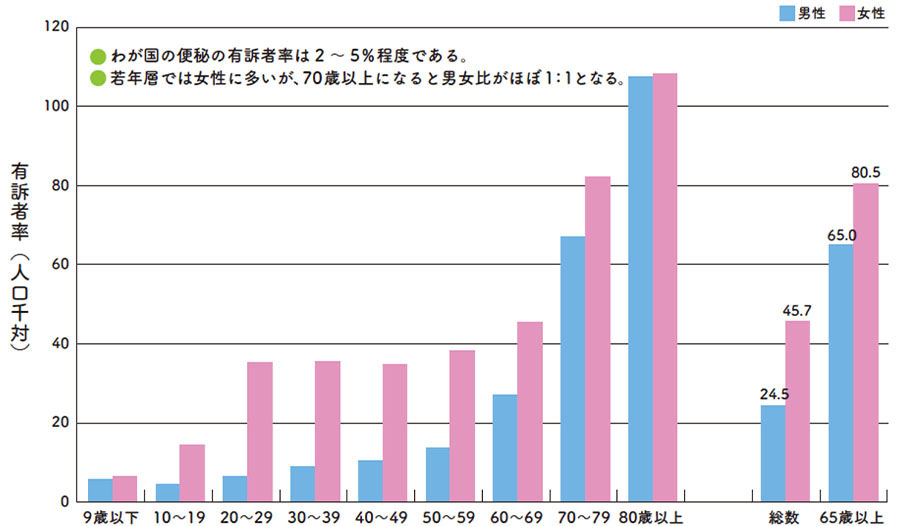

日本人の便秘の有訴者率は2~5%といわれています。日常的に便秘に悩まされる方は、若い世代では女性に多くみられます。便秘を訴える方の数は年齢とともに増えていき、70歳以上になると有訴者率の男女比はほぼ1:1となります。さまざまな理由によって起こる便秘には、どのような解消方法があるのでしょうか。

性・年齢階級別にみた便秘の有訴者率グラフ

注:1)有訴者には入院患者は含まないが、分母となる世帯人員には入院者を含む。

2)「総数」には、年齢不詳を含む。

3)熊本県を除いたものである。

「平成28年国民生活基礎調査」(厚生労働省)より作成

便秘を解消するならプロバイオティクスの摂取がおすすめ

便秘の解消には、「プロバイオティクス」の摂取がおすすめです。プロバイオティクスとは、腸内細菌の有用菌(善玉菌)と有害菌(悪玉菌)のバランスを改善し、人間に有益な作用をもたらす細菌、またはその微生物を含む薬剤や食品のことを指します。ビフィズス菌、乳酸菌、酪酸菌などの製剤が含まれ、サプリメントや医薬品として販売されているものがある一方、ヨーグルトや乳酸菌飲料もプロバイオティクスの一例です。

2020年にChengcheng Zhangらによって発表された論文「成人機能性便秘に対するプロバイオティクスに関するランダム化比較試験のメタ分析」では、プロバイオティクス、特に複数種のプロバイオティクスの摂取は、食べ物を摂取してから、消化して便として排出するまでの時間を大幅に低下させ、排便回数を増やし、便形状を改善する可能性があるとされています。さらにプロバイオティクスは成人の機能性便秘(大腸や直腸の働きの異常によるもので、最も多いタイプの便秘)を軽減するための「安全な天然の薬剤」とみなせる、と結論づけられています。

プロバイオティクスは、ヨーグルトや発酵食品、サプリメントなどに含まれており、スーパーやドラッグストアなどで入手できます。ここからは安全かつ手軽に便秘を解消したい方におすすめの代表的なプロバイオティクスを紹介します。

酪酸菌

酪酸菌には腸内フローラを整えたり、酪酸を産生し、大腸のバリア機能に必要な粘液の分泌を促したりする働きがあるため、便秘の際には積極的に摂取することをおすすめします。酪酸菌は、具体的には以下のような食べ物に含まれています。

- ・ぬか漬け

- ・臭豆腐

酪酸菌を含む食品は限られており、食品から酪酸菌そのものを摂取するのは難しいため、サプリメントや整腸剤を活用してもよいでしょう。 酪酸菌は便秘の解消に役立ち、便秘が主な要因とされる「ガットフレイル(胃腸の働きの虚弱化)」を未然に防ぎ、QOLを向上させる効果も期待されています。

ビフィズス菌

ビフィズス菌には「酢酸」と「乳酸」を産生し、腸内環境を改善する効果があります。便秘の時にビフィズス菌を摂取するなら、以下のような食べ物がおすすめです。

- ・ビフィズス菌の入ったヨーグルト

- ・ビフィズス菌の入った乳酸菌飲料

さらにビフィズス菌のエサ(栄養)となるオリゴ糖などを一緒に摂取することで、一層の効果が期待されます。

乳酸菌

乳酸菌には腸内細菌叢の悪玉菌の増殖を抑制する効果があります。乳酸菌は、以下のような食べ物に含まれています。

- ・ヨーグルト

- ・チーズ

- ・納豆

- ・漬け物

乳酸菌の効果を高めるためにも、摂取する際には乳酸菌のエサとなる食物繊維と一緒に摂ることをおすすめします。

すぐできる便秘解消に有用な方法4選

プロバイオティクスの摂取の他に、便秘解消につながる有用な方法を4つご紹介します。

適度な水分補給

水分の摂取不足は、便秘と関連しています。成人の場合は1日に2.5リットルの水分摂取が必要とされ、このうち食事から摂る1リットルと体内でつくられる水0.3リットルを除くと、飲み水として1.2リットルを摂取する必要があります。起床時と入浴後は特に水分が不足しがちなため、多く水分摂取することを心がけましょう。

オリゴ糖や食物繊維の摂取

オリゴ糖は、ビフィズス菌や酪酸菌のエサとなるため、便秘解消へとつながります。ビフィズス菌入りヨーグルトにはオリゴ糖を入れ、一緒に食べることをおすすめします。しかし、オリゴ糖は一度に大量摂取すると下痢を生じさせることがあるため、注意が必要です。

また、食物繊維の摂取によって便秘の減少につながることがわかっています。摂取量の目安は1日当たり20~35gですが、急に摂取量を増やすと腹痛やお腹にガスが溜まることがあるため、徐々に増量しましょう。食物繊維は酪酸菌や乳酸菌のエサとなるため、酪酸菌や乳酸菌と一緒に摂ると効果的です。

運動

筋肉を動かすと腸が刺激されるため、軽い運動でも便秘解消の助けとなります。ウォーキングをはじめとした有酸素運動の便秘解消に対する有用性は、メタ分析(複数の研究結果を統合し、分析すること)によって示されています。仕事や家事で忙しい方も、ご自分の生活リズムを見直して運動習慣を身につけましょう。通勤で一駅分歩く、エレベーターは利用せず階段を使う、家事や仕事の合間にストレッチをするなど、取り入れやすい方法から試してみましょう。

また、便を押し出す際に、重要になるのが腹筋です。腹筋が弱いと便が押し出されにくくなります。排便をスムーズにするために、胃腸部分の血行を促進し、胃腸の動きを活発にする腹筋運動を取り入れるのもおすすめです。便秘はストレスによる自律神経の乱れが原因で起こることもあるため、運動によるストレス発散効果やリラックス効果による改善も期待できます。

マッサージ

腹部のマッサージはお腹に圧力をかけて排便を促すことにつながるため、便秘症状や排便回数・便の状態を改善します。おへそを中心に時計回りに「の」の字を描くように2~3周程度ゆっくりとお腹をさすったり、脇腹を揉んだり、下腹を下から上に押し上げたりするようにマッサージをしましょう。食べたものが腸へ到達する、食後3~5時間後のタイミングで行うとよいでしょう。

便秘を放置するリスク

便秘をそのまま放置していると、便秘症状がさらにひどくなる悪循環に陥ったり、以下に挙げる症状や病態、病気などのリスクが生じます。

ガットフレイルのリスク

「ガットフレイル」は、英語で腸または胃を含めた「消化管」を意味する「Gut(ガット)」と、虚弱を意味する「Frailty(フレイルティー)」を基にした新しい概念です(日本ガットフレイル会議)。胃腸の働きが低下した状態にあり、病気のリスクと全身への影響が懸念される状態を指します。

ガットフレイルは、がんを含めた生活習慣病や神経変性疾患※などのリスクとなります。また、ガットフレイルと腸内細菌叢との間には密接な関係があるといわれています。そこでガットフレイル対策の一つとして注目されているのが酪酸菌。酪酸をつくりだす有用菌(善玉菌)です。この酪酸は「短鎖脂肪酸(たんさしぼうさん)」の一種で、腸の中を弱酸性の状態に保って悪玉菌の増殖を抑制したり、酪酸を産生し、大腸のバリア機能に必要な粘液の分泌を促すなど、腸内細菌叢を健康な状態に保つための心強い存在です。

※神経変性疾患:脳や脊髄にある神経細胞のなかで,ある特定の神経細胞群(例えば認知機能に関係する神経細胞や運動機能に関係する細胞)が徐々に障害を受け脱落してしまう病気

心血管病変、脳卒中へのリスクがある

便の回数が少ないと心血管病変や脳卒中リスクによる死亡が増加するという研究報告もされています。また、排便は強くいきむことなどにより身体的負担をかけることから、排便後に心不全が起きた事例や排便時には収縮期血圧が高値になるといったデータも報告されています。

うつ症状になりやすくなる

年齢とともに増加する便秘の原因は、加齢による大腸機能の低下が影響していると考えられます。2020年11月~2021年11月にかけて順天堂東京江東高齢者医療センターにおいて浅岡大介教授らが行った、自立歩行可能な75歳以上の高齢者が対象の「後期高齢者におけるうつ症状と便秘症状の関連の検討」調査では、高齢者において、うつと便秘が関連していることもわかりました。

また、同教授らは2020年10月~2021年10月の間に自立歩行可能な65歳以上の高齢者1,042名を対象に「多職種による高齢者フレイルのリスク因子の検討」調査を行いました。これによりフレイルと便秘や認知機能の低下・うつとの関連が明らかになったことを、2022年11月の「第9回 日本サルコペニア・フレイル学会大会」で発表しました。

便秘改善のポイント

便秘を改善するために重要なのは、生活習慣の改善ですが、一朝一夕にはいきません。不健康な生活習慣をすぐに変えられない場合は、どんなことから始めればよいのでしょうか?

生活改善が難しいなら酪酸菌の摂取から始める

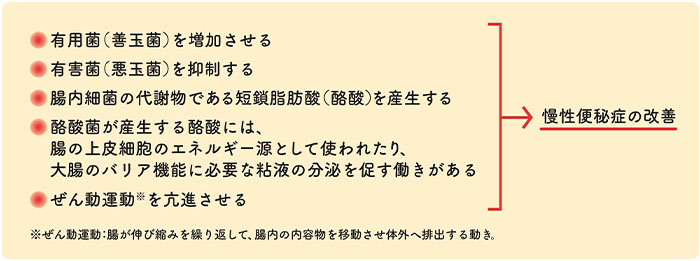

生活習慣の改善が難しい場合は、酪酸菌を始めとするプロバイオティクスの摂取を始めてみませんか? 酪酸菌の効果は以下の通りです。

酪酸菌の効果

プロバイオティクスの中でも、特に酪酸菌については、「潰瘍性大腸炎寛解維持への効果」についての研究や、2021年9月から2022年7月にかけて男女49名を対象とした「高齢者慢性便秘症患者に対するプロバイオティクスの有効性の検討-単施設オープンラベル試験-」などの研究によって、その有用性が明らかにされています。

効率的に便秘を解消したいなら朝食をきちんと食べる

ダイエットなどで食事の回数を減らす方がいますが、効率的に便秘を解消したいなら、1日3食きちんと食べることが大切です。3食の中でも朝食は特に肝心です。朝食によって腸が刺激され、排便が促がされるためで、これを「胃-結腸反射」とよびます。できるだけ余裕を持って朝食が摂れるよう、早起きすることを心がけましょう。

朝食メニューは食物繊維が多いものを摂るとなおよいでしょう。たとえば食物繊維豊富なバナナ1本と牛乳適量でつくったバナナジュースを毎朝飲むことは、効率的な便秘解消法のひとつです。一般的には「硬いものは便秘によくない」と思われがちですが、これは誤り。硬く繊維質の多い食べ物をよく噛んで食べ、水分を補給することで便がふくらみ、やわらかくなります。

便が出にくいと感じたら排便姿勢を見直す

和式トイレと比べ、洋式トイレでは便が出にくいと感じることはありませんか?洋式トイレで便が出やすくなる正しい排便ポーズをとるには、以下の4点に気をつけましょう。

- ・角度35°程度の前傾姿勢をとる

- ・背筋を伸ばし、いきみは腹筋にだけ力を入れて行う

- ・両肘は太ももの上に置く

- ・かかとを上げる、または台の上に置く

よくある質問

便秘解消法について、よくある質問について見ていきましょう。

即効性のある便秘解消法は?

即効性のある便秘解消法のひとつとして、温水洗浄便座の利用が挙げられます。しかし、温水洗浄便座による肛門刺激は、ウィルス感染のリスクがあるため、医療機関等では推奨されていません。即効性はなくとも作用の穏やかな薬、自然に近いお通じを促す薬の服用や、食事・運動などの生活習慣の改善などの身体に優しい方法により、少しずつ自然な排便ができるようにすることが大切です。

おすすめのレシピは?

食事から腸内環境を整えるには、有用菌(善玉菌)そのものと、有用菌のエサとなる食材を両方摂取する「シンバイオティクス」がポイントです。

有用菌を含む食材には、ヨーグルトや味噌、キムチといった発酵食品や発酵調味料があります。しかし、話題の酪酸菌を含む食材は少なく、ぬか漬けと臭豆腐くらいです。

有用菌のエサになる物質には、「水溶性食物繊維」や「オリゴ糖」が挙げられます。これらを一緒にたっぷりと摂ることで、酪酸菌などの有用菌を増やすことができます。また、便のかさを増してくれる「不溶性食物繊維」も、あわせて摂れると理想的です。

おすすめのレシピは、胃腸に優しく、酪酸菌、乳酸菌、ビフィズス菌などの善玉菌そのものと、それら有用菌のエサとなるオリゴ糖や食物繊維といった食品とを一度に摂取できるものです。

以下におすすめするメニューは、「長寿のまち」として知られる京都府の京丹後市で食されているメニューです。京都市の住民の方と比較した結果、京丹後市の高齢者の方は腸内フローラがすぐれ、腸に酪酸菌が多く存在することがわかりました。その食生活に注目し、調査を進めると酪酸菌の生存に欠かせない食物繊維の摂取が重要であることもわかってきました。

フレイルと便秘って関係ある?

フレイルとは、英語で「虚弱」を意味する「Frailty(フレイルティー)」を基にした和製英語で、健康な状態と介護が必要な状態の間に位置する「要介護状態の前段階」のことを意味します。また、このフレイルへの対策を考えていくうえで大切なのが、世界保健機関(WHO)によって「肉体的にも精神的にも社会的にも、すべてが満たされた状態」と定義される「Well-being(ウェルビーイング)」という考え方。人が“幸せ”や“生きがい”を感じて人生を享受することをあらわしています。

国民一人当たりのGDP(国内総生産)や健康寿命などの多数の指標を数値化して比較した、「世界幸福度ランキング」2023年版では、日本は世界の中で47位。世界的には長寿国とされる日本も、人々の“幸せ(Well-being)”という観点では、まだまだ改善の余地が多く残されているようです。

なぜ日本では“幸せ(Well-being)”の数値が高くならないのか――。その理由のひとつとして平均寿命と健康寿命との差が大きく開いていることが挙げられます。日本では老後、介護を必要とするQOL(生活の質)で過ごさなければならない不健康な期間が長くなっているのです。

Well-beingを向上させるための効果的な手段のひとつに、「ガットフレイル」対策があります。

ガットフレイルとは、英語の「ガット(胃腸)」と先ほど説明した要介護予備軍「フレイル」からきている言葉で、「胃腸の働きの虚弱化」のこと。つまり、胃腸の働きが低下して病気のリスクが迫りつつあり、かつ全身への影響が懸念される状態を指します。このガットフレイルには便秘が関与しています。そのため、便秘解消のために腸内細菌を改善する酪酸菌などのプロバイオティクスを摂取することが、ガットフレイル対策にも有用といえるのです。

生活習慣を整えて便秘を解消しよう!

腸の働きが低下することによって、便秘などの不快な症状が増えることや、心血管代謝に関わる疾患(肥満や2型糖尿病、急性心筋梗塞など)・慢性腎臓病・パーキンソン病などとガットフレイルとの関連が報告されつつあります。これらの病気や症状はいずれも身体機能を低下させることで、フレイルのリスクを高めたりQOLを低下させてしまったりすることにもつながりかねません。

ガットフレイルの早期発見・早期改善によってフレイルが全身におよぶリスクを抑えることができ、Well-beingの実現へとつながります。生活習慣の改善はもちろんのこと、安全で手軽に始められるプロバイオティクスの摂取を行い、ガットフレイルの重要な要因である便秘を解消し、健康的でQOLの高い毎日を過ごしましょう。

この記事を監修してくれたのは…永原 章仁 先生

順天堂大学医学部消化器内科 教授

順天堂医院 副院長

専門領域は、胃腸疾患、ヘリコバクターピロリ感染症など。一般社団法人日本消化管学会理事長、日本ガットフレイル会議理事のほか、日本内科学会、日本消化器病学会、日本消化器内視鏡学会、日本肝臓学会専門医など多数の学会の専門医であり、役職を兼務。

参考文献

●『便秘異常症診療ガイドライン 2023』